L’Europe a proclamé sa volonté de mettre un terme à la commercialisation des voitures neuves équipées de moteurs à combustion interne d’ici 2035, un objectif affiché comme un pas majeur vers une mobilité plus verte. Pourtant, ce projet, qui semblait avancer avec détermination, se heurte à des résistances politiques et économiques notables. Le plus grand parti politique du continent, le Parti populaire européen (PPE), a récemment laissé entendre qu’il pourrait repousser cette échéance, appelant à une transition plus progressive. Ce revirement potentiel relance le débat sur la réalité de la fin des moteurs thermiques et les conséquences pour les constructeurs automobiles comme Renault, Peugeot, Citroën, Tesla, Volkswagen, Toyota, Audi, BMW, Hyundai ou Mercedes-Benz. En marge des polémiques, les technologies alternatives et les politiques des États membres s’entremêlent pour dessiner un avenir incertain, où le moteur thermique pourrait coexister plus longtemps que prévu avec les véhicules électriques et hybrides.

Les enjeux politiques derrière l’arrêt programmé des moteurs à combustion en Europe

La décision d’interdire la vente de voitures neuves à moteur thermique dès 2035 s’inscrit dans une volonté européenne de réduire drastiquement les émissions de CO2 pour lutter contre le réchauffement climatique. Cette mesure ambitieuse fait suite à de longues négociations entre les représentants des différents pays membres et les institutions européennes. Cependant, l’approche consensuelle affichée masque des tensions profondes au sein du Parlement européen, notamment avec le PPE, principal groupe politique.

Le PPE, emmené par des figures comme Jens Gieseke, redoute que l’interdiction pure et simple des moteurs thermiques cause des problèmes sociaux et économiques, notamment dans les régions où l’industrie automobile traditionnelle est un pilier. Gieseke a évoqué à plusieurs reprises le risque d’un « effet Havane » où les citoyens continueraient, faute d’alternatives abordables, à utiliser des voitures anciennes à combustion pendant des décennies, décalant ainsi la baisse des émissions à un horizon plus lointain.

Ce scepticisme conduit le PPE à s’opposer fermement à l’interdiction stricte prévue en 2035, promouvant au contraire une transition plus graduelle. Dans un document interne récemment divulgué, ce parti annonce son intention de revoir la législation dès que possible, refusant d’adopter une stratégie basée simplement sur l’interdiction mais plutôt sur l’accompagnement progressif des bons véhicules, y compris ceux utilisant des carburants synthétiques.

Cette position soulève plusieurs questions politiques : la majorité actuelle au Parlement européen pourra-t-elle maintenir la date de 2035 ? Quelles concessions seront faites lors des prochaines élections et à l’aune des alliances qui en découleront ? Ces interrogations sont d’autant plus pressantes que les constructeurs européens, qui vont devoir réorganiser leurs gammes, observent cette incertitude de près.

Dans ce contexte électoral de 2025, où les partis peaufinent leurs programmes, l’avenir des moteurs thermiques devient un enjeu de campagne majeur. Les Français Renault, Peugeot et Citroën, par exemple, manifestent une volonté d’accompagner cette transition tout en revendiquant une approche équilibrée, intégrant des motorisations hybrides et l’usage des carburants de synthèse comme intermédiaire. De leur côté, les allemands Volkswagen, Audi, BMW et Mercedes-Benz diversifient leurs offres pour ne pas être pris au dépourvu.

L’évolution technologique face à la fin annoncée des moteurs thermiques

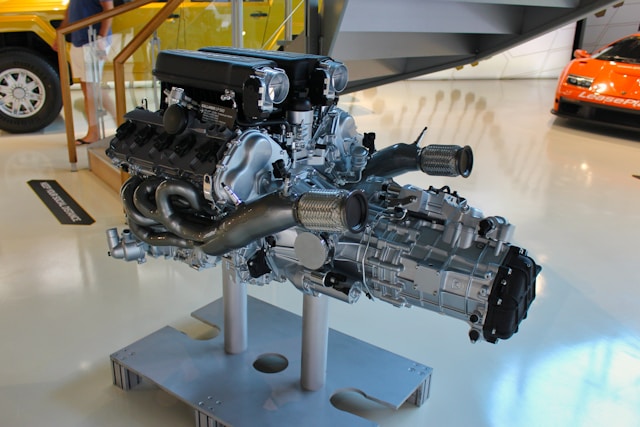

Le secteur automobile est à un tournant technologique sans précédent. La fin programmée des moteurs à combustion oblige toutes les marques à accélérer sur les véhicules électriques, hybrides rechargeables et les carburants alternatifs. Tesla, en pionnier sur le véhicule électrique pur, impose déjà un rythme de production et d’innovation aussi bien en Europe qu’aux États-Unis.

Les autres manufacturiers, notamment les européens mais aussi les japonais comme Toyota, misent sur la complémentarité entre électrique et hybrides pour convaincre leurs clients de franchir le pas. Ainsi, Mercedes-Benz mêle les séries EQ électriques à ses motorisations hybrides rechargeables, limitant la dépendance aux moteurs purement thermiques.

La recherche sur les carburants synthétiques représente aussi un volet clé dans la stratégie des groupes automobiles, notamment pour prolonger la vie des moteurs thermiques dans une optique décarbonée. Ces carburants issus d’énergies renouvelables pourraient continuer à alimenter certains modèles anciens ou des véhicules spéciaux même après 2035, préservant certaines activités économiques.

La complexité technologique réside aussi dans l’adaptation des infrastructures. Pour qu’une mutation efficace s’opère, les réseaux de recharge électrique doivent être densifiés, sécurisés et rendus accessibles à tous les usagers, des zones rurales aux grandes métropoles. BMW et Hyundai déploient ainsi des solutions de borne rapide, tandis que Volkswagen engage des collaborations avec des fournisseurs d’énergie afin d’assurer une alimentation stable et propre.

L’enjeu est double : réduire le coût des véhicules électriques pour les rendre accessibles, mais aussi garantir leur performance sur le long terme. Des innovations dans les batteries, notamment autour de la durée de vie et de la vitesse de recharge, sont actuellement en test. Si la technologie progresse rapidement, la disparition totale du moteur thermique dépendra aussi de la capacité des États et des industriels à surmonter ces défis simultanément.

Répercussions économiques et industrielles de la fin des moteurs thermiques en Europe

La disparition programmée des véhicules thermiques aura un impact considérable sur l’industrie automobile et les économies nationales. L’Union européenne représente un marché clé pour de nombreux constructeurs, qui doivent revoir leurs chaînes de production, recruter et former de nouvelles compétences comme la programmation informatique et la gestion des batteries. Les emplois liés aux moteurs à combustion, depuis la mécanique jusqu’à la production de pièces détachées, sont directement menacés.

Renault ou Peugeot ont déjà commencé cette mutation, développant des plateformes communes pour leurs modèles électriques et hybrides, réduisant ainsi les coûts de production. Volkswagen, leader européen, pousse également ses investissements dans les services associés à la mobilité électrique, envisageant une évolution vers un modèle étroitement lié aux logiciels et à la connectivité des véhicules.

De son côté, l’Allemagne, grâce à son tissu industriel dense, tente d’amortir ce changement par des dispositifs de substitution d’emploi. Le gouvernement allemand a prévu des fonds dédiés à la reconversion des personnels impactés par la baisse progressive de la production thermique. Cependant, cette transition fait craindre une désindustrialisation dans certaines régions, avec des effets en cascade sur des secteurs connexes comme la sidérurgie.

La question économique ne se limite pas à l’industrie automobile. Le secteur pétrolier européen est aussi concerné, car la demande en carburants fossiles devrait significativement chuter. Ceci pourrait modifier la balance commerciale de certains pays producteurs et provoquer des tensions géopolitiques. Par ailleurs, certains défenseurs du moteur thermique craignent que le recours massif aux batteries génère une dépendance accrue aux matières premières rares, dont l’extraction soulève des enjeux éthiques et environnementaux.

La complexité économique témoigne du fait que ce n’est pas simplement un changement technologique mais une véritable mutation structurelle qui s’opère, avec de nombreux acteurs à convaincre, entre industriels, gouvernements et citoyens.